透过改编理查德·麦奎尔的图像小说《这里》,罗伯特·泽米吉斯在电影《此心安处》(Here)中,综合了其创作生涯的两大经典母题:《回到未来》系列中的时间与《阿甘正传》里的家庭。

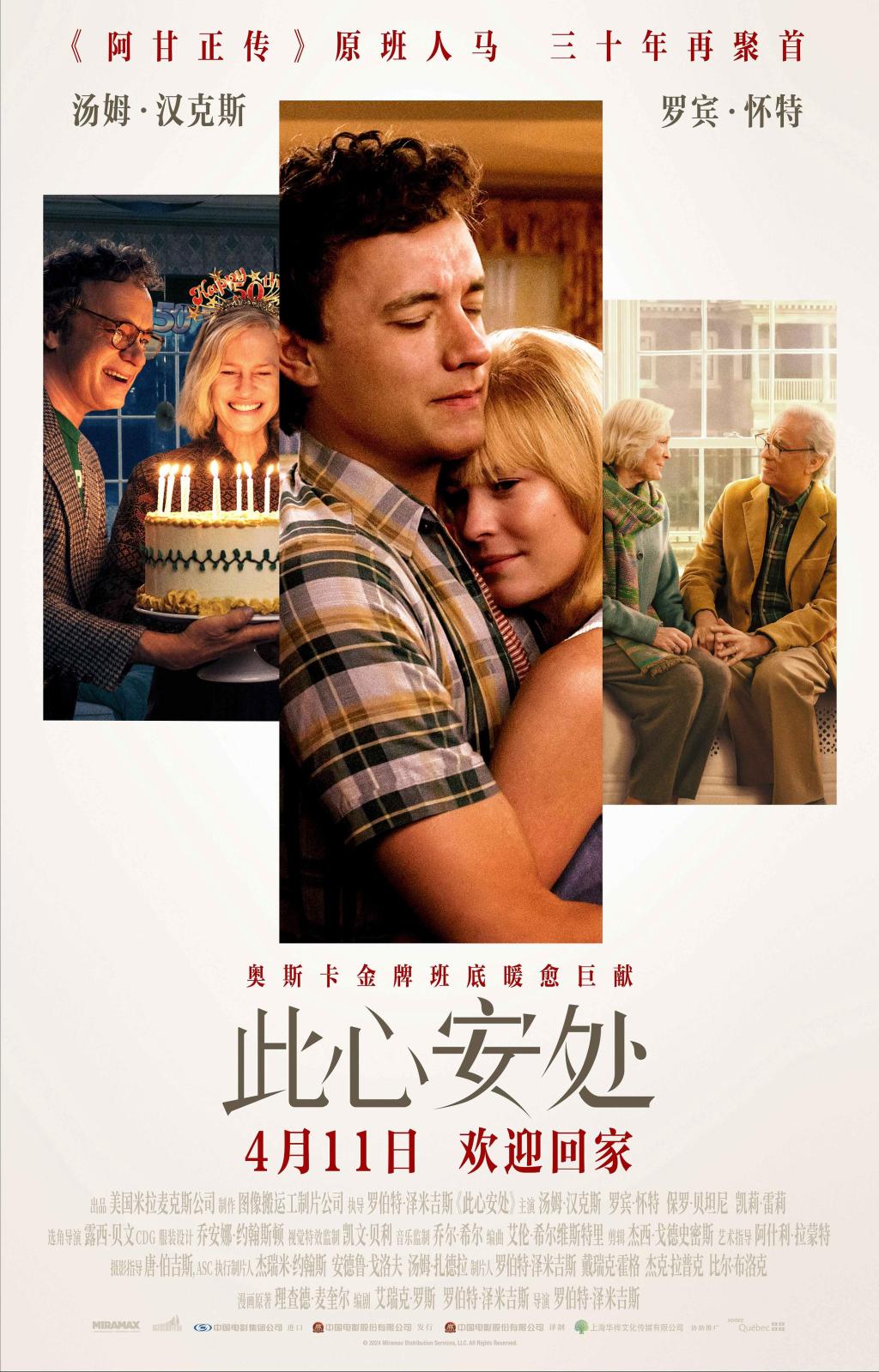

《此心安处》海报

若未读过原作《这里》,电影开头一闪而过的恐龙大概率会使观众讶异,整部影片非同寻常的叙事形式同样考验观众的耐心。镜头只在影片结束时稍稍移动,其余时候,是一个个负载着小画面的方框被锚定在镜头前的大布景上浮现。这些方框如同时间的胶囊,个中的小画面,分别取自不同时代。它们的跨度极大。影片的时间线从恐龙时代、殖民时代、镀金时代、爵士时代、二战后一直绵延到当代,《此心安处》意欲以一个空间的编年史,以点带面地勾画出整个美国史。

然而,由于媒介不同,较之原作《这里》,《此心安处》在叙事上仍有所偏重,理查德·杨(汤姆·汉克斯饰演)祖孙三代的人生故事构成了电影的主干。其他时间线发生的故事,则作为旁枝逸出的点缀,赋予这空间以历史的厚度。《此心安处》的主要场景,就是杨一家的客厅。他们在这里相爱,团聚,许下誓言,在这里成长,衰老,见证生命的循环。

《此心安处》意欲以一个空间的编年史,以点带面地勾画出整个美国史

杨一家的客厅是《此心安处》的主要场景。

麦奎尔的《这里》作为图像小说,其在内容与形式方面无疑更具实验性。它从30亿年前的一片荒芜,讲到人类消失后的一片空旷。书中的人物没有姓名,他们只是短暂地生活在此地。支撑《这里》的,是一个极为单纯的发想:我们当下所处的空间,过去曾发生过什么,未来又会发生什么?由此,麦奎尔绘制出了一本由一个个瞬间次第累积而成的书。诚如诗人帕斯捷尔纳克所言,“人不是活一辈子,而是活一两个瞬间”,《这里》所呈现的场景,几乎完全是碎片化的,它只汲取湍急的时间长河中那些如金砂般的微末的闪烁。电影《此心安处》或多或少继承了这一形式。它虽以固定机位的长镜头一以贯之,其总体叙事却仍体现出此种瞬间性。

不过,展读一页漫画时,读者所耗费的时间,取决于其阅读状态。观看一帧电影画面所需的时间,则只能由摄像机决定。以书籍形式呈现,《这里》可以在一页上铺满无数时间的胶囊,使这一页变得如同层积岩般复杂。读者能够一层层地敲开它,从中寻找那些已如化石般凝结的记忆的珍奇。电影却必须删繁就简,精剪掉原作中的枝枝蔓蔓,使其在从静止影像变为运动影像后,依然能够被充分地理解。

《此心安处》剧照

《此心安处》启用了《阿甘正传》中的原班人马。

故而,泽米吉斯启用了其在《阿甘正传》中的原班人马,使这部电影在某种程度上与《阿甘正传》遥相呼应。只不过,在《阿甘正传》中,主人公阿甘即是核心,他的人生际遇足可以串联全片,并构成对美国现代史的隐喻。在《此心安处》里,纵使我们再度听到“阿甘”汤姆·汉克斯那极具辨识度的嗓音,我们也难以将理查德·杨视为电影的绝对主人公。《此心安处》的形式决定了,他的人生故事不能像《阿甘正传》中的阿甘一样,透过相对单一的线性叙事讲述。影片的真正主角,乃是那个空间。它见证了美国的史前史与起源时刻:本杰明·富兰克林曾经路过它,大陆军的军官曾经在这里向疲惫的士兵们宣布独立战争胜利的消息。1907年,一幢宅邸在这里拔地而起,此后,这里便由室外变为室内,由公共的,敞开的历史空间,变为私人的,封闭的家庭空间。

梦想家们在这里经历辉煌与幻灭。它最初的男主人是一名飞行员。即使妻子一次次规劝,他也无比坚信航空业的未来。但后来,他却在一战期间死于西班牙大流感。爵士时代,这里生活着一位发明家,透过发明并改进“乐之宝”安乐椅,他实现了自己的美国梦,并搬家去往加利福尼亚。再然后,便是理查德的父亲艾尔·杨,一位从二战战场生还的退伍兵,他用3400美元的价格贷款买下了这栋屋子,作为婚房。时代的变迁,被具象化为客厅陈设的改变,从最开始的古典优雅,到爵士时代的富丽堂皇,再到二战后的简约质朴。

《此心安处》剧照

《此心安处》剧照

《此心安处》借此勾勒出了各个世代美国中产阶级的典型形象:从杰克·伦敦与菲茨杰拉德笔下的冒险家、梦想家,再到阿瑟·米勒笔下的推销员。然而,即使时代改变,人的生命却总是那样,灿烂虚无得如同融有落日的大海。若是在入夜时分,你在窗口张望,看见远处的一盏盏灯火,那是他人的人生,那是你本可以拥有,此刻却被隔绝在外的人生,那是有着另一种可能性的人生,也许平淡如水,也许烈火烹油,你想象的自己在那一盏灯火里,其中也许盈满一家人久久不散的笑声,正是那笑声缝纫了夜晚的豁口,让漫天星光不至于泄露,让他们所经历的动荡不安的时代不至于那么难以忍受。

影片最后,当镜头从客厅移开,我们终于看见屋子的全貌,亦可以看见这一整片社区。我们不禁要想,只这一个窄小的空间,就承载了那么厚重的生命史,而这世界又如此广大,等待着我们去注视,去发现。

影片试图以窄小的空间,承载厚重的生命史。

发表评论