界面新闻记者 |

界面新闻编辑 | 姜妍

70岁的郑渊洁日前宣布退网停更,属于一个时代的童年记忆退隐幕后,但是儿童故事本身不会封笔,有关“孩子应该阅读怎样的童书”的争论也不会停止。回溯郑渊洁的创作史,有读者感叹其作品是“成年人才能读懂的黑色童话”。

更早之前,一份童书“避雷”榜单在社交媒体上流转,杨红樱、沈石溪等作家的作品赫然在列,家长们认为这些作品中有血腥暴力与色情露骨元素,不适宜儿童阅读。在这些争论中,童书的写作与表达方式被严格地限制在一个绝对安全的区间之内。这样的限制是有必要的吗,带着镣铐的童书该如何起舞?

陈静是华东师范大学中文系教师,也是一名童书绘本研究者与推广者。在世界儿童图书日到来之际,界面文化与陈静一起讨论了童书生态与儿童家庭教育问题。陈静认为要警惕将“儿童”想象为天真懵懂的整体,而应当看到一个个具体的孩子真实的需求。童书教育的目的并非传递正确的、功利性的知识,而是让成人与孩子之间建立起信任沟通的关系。

不应该用成人的阅读体验覆盖孩子的阅读体验

界面文化:不久前郑渊洁宣布停更社交帐号,激起了儿童文学读者们热烈的讨论,有人认为他的故事是“黑童话”,本质上是写给成人阅读的。这是否意味着成人文学与儿童文学的界限之一是童书应该审慎地书写“暗黑”,为孩子提供相对安全的表达?

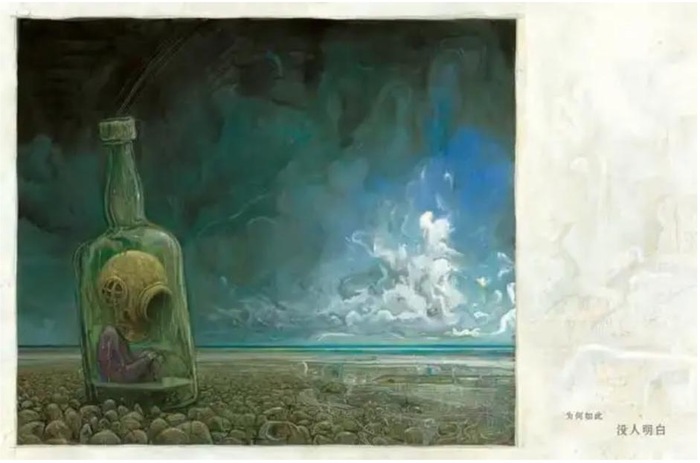

陈静:我最喜欢的一位绘本创作者陈志勇的作品也面临着类似的争议。例如他的作品《蝉》讲述的就是社畜的故事,《红树》则用极具视觉冲击性的笔触呈现了抑郁、焦虑等情绪,引进的时候大家倾向于将他的作品理解为面向成人的创作。但事实上在我的观察中,很多小孩子会喜欢陈志勇的书,其中最小的甚至还在上幼儿园。

所以说如果我们坚持认为儿童不适宜看“阴暗”的作品,其实是将儿童视作了天真懵懂的、只能接受甜蜜安全的故事的整体。另一方面,回审我们真实的成长经验,童年真的是完全甜美的吗?其实只需要想一想,难道孩子从未和家长爆发过冲突吗?当孩子看到一个小动物的死亡不会生发困惑吗?当自己的身上出现伤口孩子不会感到不安吗?所以与其回避真实,正确的做法是带领孩子思考真实,我们要将这样一种感受的主体性交还给孩子。

界面文化:那么童书应该以怎样的方式帮助儿童消化童年经验中的困惑不安?

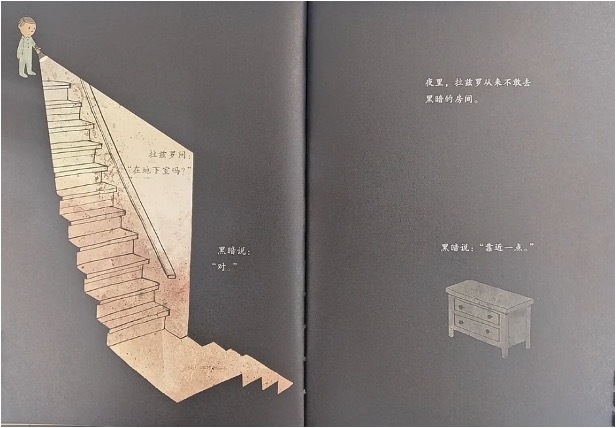

陈静:就让我们以乔恩·克拉森的作品《黑暗》为例。故事很简单,讲的是一个怕黑的小孩如何在“黑暗”的引导下走向地下室取得小夜灯的故事。

在这个故事中,黑暗以阴影的方式在家的各个地方出现,不断呼唤着孩子,于是孩子不得不一人直面黑暗并与之对话,也正是在这个过程中孩子才发现黑暗并不会伤害他。所以,故事首先为孩子提供了“直面”的契机,而一旦开始“直面”,原本想象中很可怕的存在会变得可感、不再陌生,恐惧也在这个过程中消减了。

此外,童书对孩童私人经验的呈现也让那些难以言说的情绪得到了“承认”。孩子们在听故事时会意识到,原来还有别的人分享着和自己类似的感觉。

界面文化:对“真实”的揭示是否存在限度?此前短视频平台上出现了一系列的童书“排雷榜单”,我们所熟悉的《淘气包马小跳》、《白雪公主》等系列作品都出现在了榜单上,家长们认为这些作品中的自杀、离婚、血腥等情节会对孩子造成负面引导,是童书写作不可触碰的“底线”。

陈静:这里其实存在着一个阅读体验上的错置。比如今天很多人说白雪公主讲的是白雪公主给小矮人做家务的故事,事实上是成年人接受了像女性主义浪潮这样的思想资源之后生成的解读,但是对于孩子来讲,他们可能只会为公主感到担心,希望她远离坏人,是没有这么多的知识架构触摸像这样“黑童话”的边界这样的问题的。因此我们不应该用成人的阅读体验覆盖孩子的阅读体验。

今天的许多童书变成了教辅工具

界面文化:北师大的老师刘文利带领团队研发的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》因为“尺度太大”和对性别刻板印象的反思曾在网络上受到广泛讨论,杨红樱等童书作者的写作也遭受过类似的争议。你如何看待童书绘本对儿童展开的性教育,怎样的童书性教育表达方式是可取的?

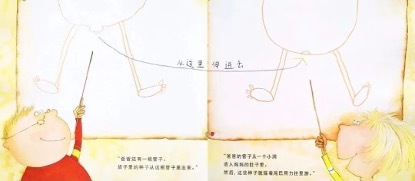

陈静:性教育事实上是爱的教育,是要让孩子知道身体的边界是不容侵犯的。我曾经为芭贝·柯尔(Babette Cole)的绘本《妈妈下了一个蛋》写作导读。这本绘本中有一段有趣的情节,是孩子用自己的视角和笔触画出他们所想象的爸爸妈妈性交生出他们的过程,这段情节在引进国内后遭到了质疑和再审查。

当时我提出的观点是,由于成长中的孩子身体就是在遭受变化,他们对自己和他人的身体的兴趣和好奇是真实存在的,就算不和他们沟通,他们依然会遭遇这样的困惑。童书绘本则为回应这样的困惑提供了安全空间,例如《妈妈下了一个蛋》中孩子有关性交的表达是天真、抽象的,并未将成人的性交过程赤裸裸展现在读者眼前,这种具有文学色彩的抽象性让读者拥有了停下来思考的窗口,彰显了孩子的想象和成人的现实经验之间存在着的对话空隙。

界面文化:那么在“非功利”的童书教育中,家长应该扮演的是怎样的角色?

陈静:家长与孩子是共读者,建立起平等的对话关系。我们不能过于神化童书阅读,不能相信阅读童书一定能给孩子带来后续基础教育阶段成绩的提升。

比起增加孩子的知识储备,童书共读的关键目的在于引导孩子乐于同父母沟通分享自己的想法。我的女儿刚上初中,以前共读童书的经验已经让我们建立起了互相信任的安全关系,这种安全关系让她在更为独立敏感的青春期也不会吝啬来与我分享自己的困惑。

界面文化:今天的国产原创童书选题通过困难,已出版的原创童书在国际上获奖比例较低。国内原创童书面临着怎样的困境?理想的童书生态是怎样的?

陈静:任何出版都要迎合图书市场的痛点和卖点。今天一个有趣的现象是家长倾向于将童书工具化,比如我曾经遇到过有家长问有没有能提升小朋友算数能力的书。但是这些工具性的知识在其他地方也能够获取,为什么一定要读这本书呢?无奈的是,今天家长们很常见的痛点在于孩子们学数学、学拼音的问题,这些功利性的需求取代了孩子的真实需求,童书变成了教辅工具,童书选题在对家长这些需求的迎合中变得单一化。

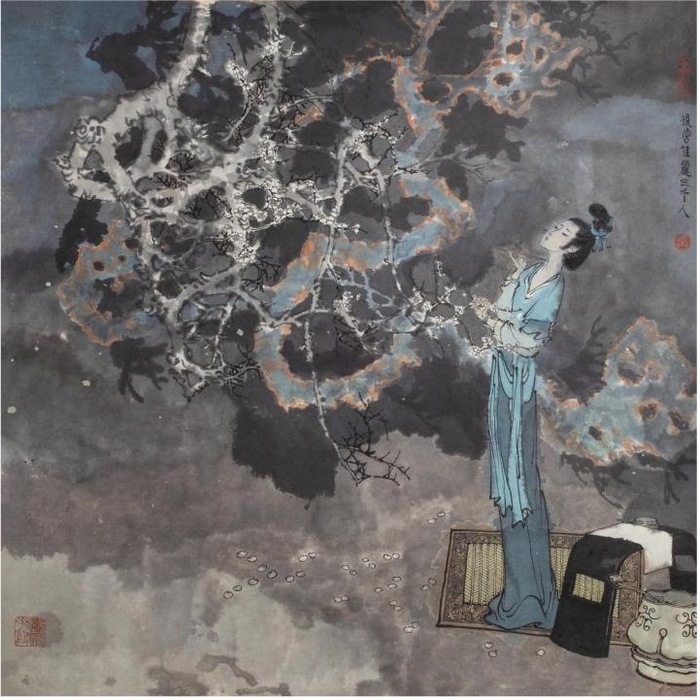

伴随着对家长单一需求的迎合,童书市场疲于对童书表达的丰富性展开深入思考。例如今天很多流行童书都关于中国古典文化,比如《西游记》和古诗词,但并未很好地引导孩子理解古典文本。就以《长恨歌》为例,我非常喜欢戴敦邦老师的这版《长恨歌》连环画(书名:《惊破霓裳羽衣曲 : 戴敦邦绘长恨歌>赏析》,可以看到花了很多心力处理时空虚实的构造。比如下图中盛开于冬季的梅花和衣着单薄的后宫佳丽出现于同一画面,我们能从戴敦邦的笔触中感觉到这里的梅花是一种“虚”的表达,是后宫佳丽心绪的外化

然而在今天的很多传统国风绘本中叙事虚实与时空的转换非常粗糙,直白一点来讲这就是审美力和思考力低弱的体现。真正好的作品是需要童书的文字创作者、插图创作者、图书出版方和图书读者各方审美与思考能力共同托底的,不过目前我们尚且缺乏这样的土壤。

发表评论